本文

(R7)不良空家の除却に対する補助事業について

老朽化の進んでいる不良空家を除却する場合に、工事費用の一部を補助しています。

制度概要のわかるチラシ [PDFファイル/406KB]

0.2つの補助種別についての説明

建物の立地要件に合わせて、2つの補助メニューがあります。

それぞれの補助は、要件が異なります。「1.主な要件」をご確認ください。

(1)上限額60万円補助(1号不良空家)

(2)上限額100万円補助(2号不良空家)

1.主な要件

(1)上限額60万円補助(1号不良空家)

- 不良空き家として認定されること(市職員が調査します。事前申し込みが必要です。申し込み様式は以下「4.(1)」をご覧ください)

- 申請者の年間所得額が、381万円未満

- 空き家の所有者等(法定相続人含む)であること

- 暴力団等の組織員ではないこと

(2)上限額100万円補助(2号不良空家)

- 「建て替えが困難な場所」※1に立地した空き家であること、または「解体工事の重機進入が困難な狭い道路等」※2に接した空き家であること、または「離島」に位置した空き家であること

- 不良空き家として認定されること(市職員が調査します。事前申し込みが必要です。詳細は「4.(1)」をご覧ください)

- 申請者の年間所得額が、381万円以未満であること

- 空き家の所有者等(法定相続人含む)であること

- 暴力団等の組織員ではないこと

※1「建て替え困難な場所」とは・・・

道路に接していない土地又は土砂災害特別警戒区域内等の災害危険区域内の土地である必要があります

※接道状況については延岡市emap<外部リンク>にてご確認できます。

※土砂災害特別警戒区域等については土砂災害警戒区域等マップ<外部リンク>より確認することができます。

※2「解体工事の重機進入が困難な狭い道路」とは・・・

道路から敷地に入るまでの通路等の幅員が2m未満である必要があります。

※詳細は空家施策推進室において現地調査の上、判断することになりますので、直接お問い合わせ下さい。

2.補助額

(1)上限額60万円補助(1号不良空家)

- 申請者自身で解体業者に見積もりを徴取

- 見積額(税抜き価格)と国が示す平方メートルあたりの標準解体単価(R6年度実績では32,000円/平方メートル)における価格を比較

- 比較の結果、安い方の金額の80%かつ上限60万円のいずれか安い価格が補助額

※消費税等の自己負担が必ず出る制度になっています。

(2)上限額100万円補助(2号不良空家)

- 申請者自身で解体業者に見積もりを徴取

- 見積額(税抜き価格)と国が示す平方メートルあたりの標準解体単価における価格を比較(R6年度実績では32,000円/平方メートル)

- 比較の結果、安い方の金額の80%かつ上限100万円のいずれか安い価格が補助額

※消費税等の自己負担が必ず出る制度になっています。

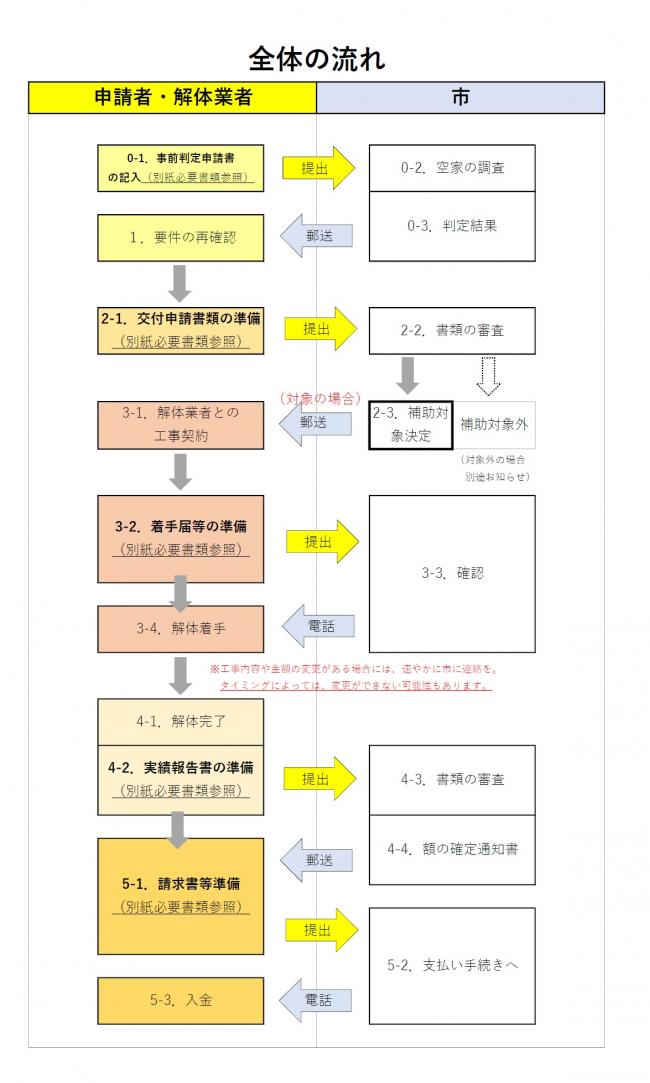

3.全体の流れについて

「不良空き家」と判定されたもののみの交付申請を受け付けます。

このため、まずは、対象空家が不良空家に該当するがどうかの調査を行いますので、「事前判定申込」を行って下さい。

判定の結果、「不良空家」と判定された場合に、交付申請を受け付けます。

交付申請書類提出後に申請者の収入用件等の細かな規定の確認をさせていただきますので、対象内外の判定は交付申請書類の提出後となります。

交付申請書類提出後に審査の結果、「対象」となりましたら、工事着手ができる状態となります。

※申請書類提出前に、建物等を解体してしまった場合には、対象外となりますのでご注意ください。

4.詳細フローと提出書類

(1)事前判定申請

不良空き家に該当するかどうか市で調査を行うため提出していただきます。

- 事前判定申込書に位置図と空き家の所有者等であることを証する書類を添えて申し込みしていただきます。

- 市から現地調査の日程調整の連絡を行います。

- 申請者に現地立会をしていただいたうえで、空き家調査を行います。

※提出が必要な書類リストはこちら→リスト [PDFファイル/414KB]

※事前判定申込書の様式はこちら→ 様式(事前判定申込書) [PDFファイル/78KB]

(2)交付申請

交付対象になるかどうかを市が審査するために提出していただきます。市に予算のあるなしを確認していただいたうえで、必要書類を市に提出してもらいます。

- (1)事前判定申請において空き家が「不良住宅」と判定されましたら、市の指定する期日までに交付申請書類一式を提出していただきます。

- 提出書類をもとに、市が「交付対象」かどうかを判断します。

- 「対象内外」の判断が書かれた文書を、市から郵送します。

※提出が必要な書類リストはこちら→必要な書類リスト(交付申請) [PDFファイル/567KB]

※交付申請書の様式はこちら→様式(交付申請書) [PDFファイル/68KB]

※誓約書の様式はこちら→様式(誓約書) [PDFファイル/67KB]

(3)工事契約および工事着手届

契約内容に問題がないか、いつから工事着手するか、など計画内容を市が確認させてもらいます。

- (2)交付申請の後に「交付対象」となりましたら、解体業者と契約を結んでください。

- 契約後、解体事業者より解体着手前に「除却届」や「リサイクル届」を提出していただきます。

- 解体工事に着手してください。

※提出が必要な書類リストはこちら→必要な書類リスト(交付決定以降) [PDFファイル/554KB]

※工事着手届の様式はこちら→様式(工事着手届) [PDFファイル/73KB]

(4)実績報告書の提出

適切な解体が行われたか、見積時に示された内容で解体が行われたか確認させてもらうために提出してください。

- 解体工事が完了しましたら、必要書類を集めて市に提出してください。

- 市の方で、適切な解体内容かどうか、変更がなかったかなどを審査します。

- 市から最終的な交付金額が書かれた「額の確定通知書」を郵送します。

※提出が必要な書類リストはこちら→必要な書類リスト(交付決定以降) [PDFファイル/554KB]

※実績報告書の様式はこちら→様式(実績報告書) [PDFファイル/86KB]

(5)支払い

市から額の確定通知書が届いたら、市に対して請求を行って下さい。

- 「額の確定通知書」が届きましたら、市へ請求書等を提出していただきます。

- 「請求書等」を提出していただいてから、市の方で支払いの手続きを開始します。

※提出が必要な書類リストはこちら→必要な書類リスト(交付決定以降) [PDFファイル/554KB]

※請求書の様式はこちら→様式(請求書) [PDFファイル/96KB]

(6)主要様式の記載例

主要な様式の記載例はこちらご覧ください。→記載例 [PDFファイル/213KB]

5.代理受領制度について

令和5年度より本補助事業においても、「代理受領制度」を開始しております。

「代理受領制度」とは、空き家所有者の経済的負担の軽減を目的に設けられた制度です。全体額のうち補助金額について、市から解体事業者の方へ直接支払うことができます。

制度導入前までは、補助額も含めた解体に要した費用全額を、一時的に申請者に全額ご負担していただく必要がありましたが、代理受領を選ばれた場合には、全体額から補助額を差し引いた差額分のみを申請者の自己負担とすることができるようになりました。

※代理受領の様式はこちら→様式(代理受領に関する委任状) [PDFファイル/82KB]

6.諸注意事項

- 申請ができるのは、建物の所有者又は相続人の方のみです。

- 法定相続人の方が複数いらっしゃる場合には、申請者からの誓約書提出が別途必要になります。

- 本補助を利用して解体を行った場合には、その後の土地利用に「1年間、建築行為を禁止する制約」がつきます。

建て替えを前提にした解体をご検討されている方は、その点ご留意ください。 - 申請前に解体を行ってしまった場合には、補助対象外になります。

- 市からの補助の支払いは後払いになるため、申請者に一度全額自己負担していただく必要があります。

一時的な全額自己負担が難しい場合には、代理受領制度のご利用をご検討ください。 - 予算には限りがあります。申請を希望される方は、まずは市にお問い合わせください。

- 解体を依頼される業者さんには条件があります。

市内に営業所等を置き、解体工事業、建設業や土木工事業等の登録を持たれている業者さんに見積を依頼しましょう。 - 物件の条件や見積額によって、補助額は変動します(補助上限額の補助を必ず受けられるわけではありません)。

7.申し込み期間

令和7年5月~令和7年12月末まで